住友商事株式会社

- 調達・物流・SCM

- 業務改革・システム化

- グローバル

- その他

川下へのビジネス展開で、「農業生産マルチサポート事業」を世界へ広げよう ~農業ビジネスの新たなモデルをグローバルへ~

農薬トレードビジネスからディストリビューションへ。時代の変遷と伴に、農薬事業を川下へと広げていった住友商事は、2011年、ルーマニアで農業資材販社アルチェドを買収した。はるばる東欧の地で、新たなビジネスモデルを構築していった背景は何なのか。また川下の3500もの農家を相手に、どのような働きかけ、サービスを展開していったのか。アルチェド買収の意図やプロセスをお聞きするとともに、今後の戦略、展望についてお話しいただいた。

ディストリビューションの皮切りとなった東欧の地

住友商事は農薬ビジネスにおいて、半世紀以上にわたる実績を持つ総合商社だ。主に日本のメーカーが製造した農薬を海外へ販売する役割を担ってきたが、80年代後半からの円高進行により、取り巻く環境が一変。さらに追い打ちをかけるかのように、商社不要論が持ち上がったのもこの頃だ。いわゆる商権問題も浮上する中で、残ったのは市場規模が小さい地域やそれなりのリスクを伴う後進国、発展途上国だった。

「我々だけではなく、どこの商社にも農薬部隊がありましたが、みんな同じ時期、同じ問題に直面していました。選択肢として、後進国、発展途上国向け農薬ビジネスを対象とする商社として生き残っていくのか、それとももっと川上・川下へと守備範囲を広げていくのか。そのほとんどは後者の方に、しかも川下へと舵を切ったのです。」と話すのはアグリサイエンス部部長 為田耕太郎氏だ。

アグリサイエンス部 部長

為田 耕太郎 氏

そんな中、同社は90年代よりディストリビューションへ進出する。ターゲットになったのは東欧。「北米、西欧であれば、既に競合大手がいる中で、後発として入っていかねばなりません。その時点でトレード自体の仕事があまりなかった訳で、既存商売の延長で入っていくには勝ち目がないのではと。

しかし、東欧は我々が川下へ向かう判断を下した頃、社会主義体制から民主化されたばかり。つまり、全くスクラッチの状態からのスタートだったわけです。ですから競合大手とも同じ土俵で、後発の不利がない市場で戦える状況だったのです」(為田氏)

そして、92年にハンガリー、94年ポーランド、97年ルーマニアへと販社を設立するに至る。その数現在24か国。それが住友商事の農薬販社であるスミアグログループだ。

絶好のタイミングで浮上した農業資材販社の売却話

東欧革命を経て東ヨーロッパでプライベート企業が出現し始めたのが90 年代以降。それから約20 年が経過し、当時30 ~ 40 代で起業した経営者たちが、経営の世代交代を迎える時期にさしかかっていた。そんな中、当時スミアグロ・ルーマニアの客先だった農業資材販社「アルチェド」の売却話が浮上する。

アルチェドは1990 年に設立されたルーマニア最大規模の販社。国内の約1/3に当たる3500の中規模農家に、農薬や種子、肥料などを販売していた。販社ビジネスをディストリビューションからさらに掘り下げ、新たな領域へと深化させていくことを模索していた住友商事にとって、これはまさに絶好のチャンスだった。

とはいえ、全く新しいモデルへのチャレンジには違いない。「当然、会社の中で最初は総スカンでした。地域は東ヨーロッパ、債権債務関係となる相手は農家、しかもその数3500。どうやってお金を回収するんだと。会社を説得し、承認を得るには、いかにそれを紐解きわかりやすくするかという『可視化』が不可欠だったのです」(為田氏)

重要なのは「可視化」そこにJMACの経験が!

しかし、いざ「可視化」を試みるも、トレードからディストリビューションへ入っていった時とは決定的な違いがあった。それはものづくりのプロセスが、これまでの販売に根差したところにはなかった点だ。ものづくりにおける効率化やリスク、改善方法などは、内部だけで進めると大きなものが抜け落ちる可能性がある。

「以前、実現しなかった別の案件でJMACにお世話になり、その時可視化に関してはその道のプロのテクニックがあると感じていたんです。今回についても、顧客と販社という接点はありましたが、その先は農家。どういうオペレーションになっているか全体像が見えなかったのです。」(為田氏)

また、住友商事には投融資委員会という重要案件を審議、検討する重要なステップがあり、必ずしも農薬に関する専門知識のない経営層に納得してもらい、承認を得る必要があった。なおさら可視化は重要だった。そこで外部からの視点をもって、オペレーション上のリスクと可能性をとらえた可視化を実現することを目的に、今回のルーマニアの案件をJMAC へ依頼したのだ。

「まず最初に、現状について1時間程度話しました。その時点では自分たちの要件も明確に定まっていない状況でした。それが、2回目の打ち合わせの時、要はこんな感じのアウトプットを作らないといけないんですよね?と逆に参考になるものを提示いただいて。それがどんぴしゃりだったというか、確かにこういう風に説明したら、社内でもよくわかるだろうなと。何より当社のニーズをよく理解されていましたし、予想以上に具体的な絵が見えてきたんです」と為田氏は振り返る。

住友商事への傘下入りで「アルチェド」はどう変わったのか?

慎重を期した現地調査

その後、事前にコンサルタントへ農薬勉強会も行い、ある程度下知識を積んだ上で現地視察へ赴いた。

視察段階ではまだこの話がまとまるかどうかもわからない状態だ。しかも、元々顧客であり、万一話がまとまらなかった場合、案件が実現できないのみならず、既存のビジネスにも影響が出かねない。だから、とにかく慎重を期す必要があった。

「各ラインの上の人間は背景もわかっていますし、情報も持っている。しかし、その下は情報をシェアしていない状況。なぜはるばる日本から来た人間に込み入った話を聞かれるのかと警戒したり、戦々恐々となって、このディールが終わった後に最悪退職してしまったりしないか、やり方によってはそういうリスクもあったのです。そんな中、結果的に誰一人として退職しなかった。初めて日本人を見るという人も多い中、向こうによいイメージを残せたのではないかと。そこはありがたかった点ですね」(為田氏)

また、今回の案件ではミラノに拠点を置くJMAC Europeからイタリア人コンサルタントも参画。「イタリアの案件ではないにしろ、ヨーロッパ人同士、同じラテンのカルチャーということで、日本人だけより若干敷居が低くなり、警戒感が薄らいだというメリットがあったのでは」と話すのは当時、住友商事で買収を担当し、現在アルチェド 経営企画部長 石原壮氏だ。

アグリサイエンス部

石原 壮 氏

「実のある情報の取り方は形にはめるのではない。こういう人たちだから少しやり方を変えよう、いや、こういう風に接した方がいいなど、お持ちのパターンが一つではないと思うんです。JMACのコンサルタントはそういう引き出しをたくさん持たれていると思いましたね」と為田氏は語る。

そして、現地調査最終日となった2010年7月9日、現地での最終報告会が実施された。

「農薬の専門知識がなく、かつルーマニアも初めてというコンサルタントが、短期間で上手く図に落とし込み整理して説明されるのにはびっくりしました。我々も社内で農業関連ビジネスについては専門外の関係者に説明、説得していかねばならないわけです。だから専門外の方の視点からフォローされた資料は後に大変役立ちました」と、その時の状況を石原氏はこのように振り返った。

必要なのは「規模、ファイナンス、地縁と人脈」

交渉から約2年半、ついに2011年7月、住友商事がアルチェドの発行株式の90%を取得することで合意に至った。何より即効性があったのは、資金面だ。

「もともとアルチェドの銀行借り入れ枠は500万ユーロしかなかった。ですから、できるだけキャッシュを生むところへと、農薬に7割、種子に2割強、そして残り少しが肥料という風に儲かる順に運転資金を使っていたんです。ですが3500の顧客が同じ割合でそれらを買っている訳ではありません。要はこちらの都合でそうなっているだけで、サプライヤーがサプライしきれなかった部分というのを、我々が入って資金的に余力ができたことで、今商売が広がっているわけなんです」(為田氏)

為田氏はさらに次のように分析する。まず、住友商事が資本参加して強化された強みはファイナンス力だと。

農業は種をまいて作物ができるまでそれ相応の時間がかかる。収穫してそれを売って初めてお金になる訳で、運転資金がなければ農業は成り立たない。「資金調達は農家の自己資金、国、銀行、流通業者の4つしかない。東欧の場合、もともと国がやっていたのが急になくなったわけで、市場はスカスカの状態でした。そんな中で我々が入っていったときに、資金調達においては他に比べて圧倒的に有利でした。」このように規模とファイナンス力については、このモデルで絶対に負けない自信があった。

一方で、住友商事の力をもってしても勝負できない点は「人脈や地縁」だった。そこで、買収後も現社長にこれまで通り会社の顔を務めてもらい、社員達にも継続して勤めてもらえるよう、住友商事は黒子に徹した。「当時、サプライヤーからも日本品しか扱わなくなるんじゃないかという疑念の声が上がりました。我々は自ら価値を毀損するようなことはしないし、マネージメントも戦略もかわらないと説明したんです。」(為田氏)

いざ仕入れ段階になると、従来より条件もよく、これまで供給できなかった部分をカバーしたり、買いの条件もよくなったと顧客からも好評だった。「アルチェドがこれまで築いてきた顧客とのよい関係を変わらず継続できたのは、買収の進め方やその後の入り方によるところが大きかった」と為田氏は語る。

日本流「農協型」サービスの世界展開を視野に

住友商事がアルチェドを傘下に収め、まもなく2年が経過する。2012年は売上高前年比20%アップなど順調な推移を見せているが、本領発揮はまだこれからだ。買収後、穀物を保管するサイロを増設し、貯蔵量や買取量を増やす取組みや、農機の取扱いも始めた。「これが即ビジネス上の収益に直結する訳ではないですが、これぞ最大のサービスで、何より顧客離れ防止につながると思うんです。農機についても、特定の品を担ぐのでなく、彼らがほしい物の間に入る。その部分もファイナンスという感じですね」(為田氏)

こうして川下の農家へ、必要とするものをワンストップで提供するという新たなビジネスは、今後は農業関連資材に留まらず、保険や金融サービス、生活資材にまで広げていく余地がある。これはいわゆる日本流"農協型サービス"とも言えるだろう。

今後、住友商事では今回のルーマニアでの成功事例を各国でカスタマイズしながらグローバル事業として展開することを目指している。この新たなビジネスモデルが住友商事農薬事業の柱になるだけでなく、各国の農家の安定経営への貢献や、世界の食糧不足問題改善の一翼を担うことにもつながるだろう。今後の同社の農業ビジネスの事業展開に大いに期待したいところだ。

お話いただいた方

為田 耕太郎 氏 / 石原 壮 氏

担当コンサルタントからの一言

可視化(見える化)はビジネスのA to Z

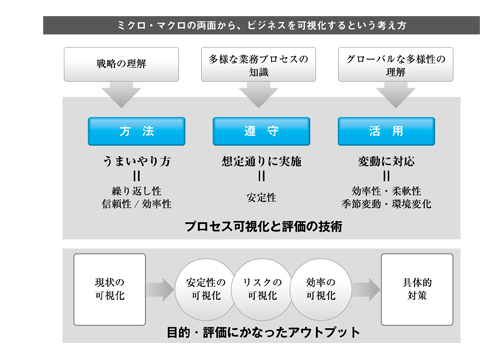

新興国へ進出する、サプライチェーンのポジションを拡張するなど、新たなビジネスへのチャレンジには必ずリスクが付きまといます。正しい戦略が、正しくプロセスに落とされてこそ、成功が見えてきます。さらに、流通チャネルや現状の業務プロセスと、新たなビジネスモデルの相違など、関係者が共通に「見える」ことで、議論が進み、知恵も生まれるのです。大きなチャレンジを、無謀ではなく、知恵を出し合って推し進める。成功のスタートは「可視化」あります。住友商事さんは、ファイナンスだけでなく、事業の中身にまで踏み込んで評価、判断され、経営に携わられた点が成功のポイントでありました。

才川 哲治(チーフ・コンサルタント)

※本稿はBusiness Insights Vol.49からの転載です。

社名・役職名などは取材当時のものです。

関連ページ

関連コンサルティング・サービス

調達・物流・SCM

ものづくりの良さは生産現場の力だけでは成し得ません。現物を滞りなく動かす力と情報を伝える神経ネットワークが不可欠です。サプライチェーンを鳥瞰しながらその構成要素をきっちりとデザインするために、現場を知り、バリューチェーンのメカニズムを熟知するコンサルティングチームが調達と物流におけるフローとストックの最適化を行い、トータルコストとキャッシュフローの改善を図ります。