シスメックス株式会社

- R&D・技術戦略

- イノベーション人材開発

- 人事制度・組織活性化

- 研究開発組織活性化

- 医薬品

- 化学

100年先も未来をつくる R&D組織へ

神戸市にある研究開発拠点「テクノパーク」

シスメックス株式会社

1968年創業。神戸市に本社を構え、血液検査や尿検査など臨床検査機器と検査用試薬、関連ソフトウェアなどの開発・製造・販売・輸出入を行う。国内の研究開発拠点「テクノパーク」内に中央研究所がある。

技術の進化はとどまることを知らない。10年ほど前に始まった、シスメックスの研究開発組織の変革もまた、時代に合わせて変容し続けている。「目標・結果にこだわり役割を主体的に考える自律的なR&D組織」を目指してスタートした組織改革はどのような軌跡をたどっているのか。同社の中央研究所で話を聞いた。

シスメックスの課題

R&D 組織力の強化/若手の人材育成/イノベーションの創出

約11万6000平方メートルの広大な敷地に研究開発拠点がある

活気がない研究所に感じた危機感

「このままでは、組織がなくなってしまう」。2011年、久しぶりにシスメックスの〝知の創造と継承〞の場、中央研究所に戻ってきた吉田智一さんは危機感を持った。現在、取締役・常務執行役員CTOの吉田さんがまだ部長職だったころの話だ。吉田さんは、大学院で薬学博士を取得後、国立循環器病センター研究所や外資系創薬企業の研究所を経て2001年にシスメックスに入社。2000年に設立されたばかりの中央研究所でがん、炎症性疾患領域などの診断原理・実用化の研究開発に携わった。

その後、2011年に戻ってくるまで中央研究所を離れ、研究開発企画部門で研究開発マネジメントや技術戦略立案を担当していた。

「離れていた間に、中央研究所の雰囲気は一変していました。上から言われたことだけやればいいという雰囲気。成果が出ないのは〝われわれ〞の問題ではなくて他部門のせいだという空気がうずまいていて、あわてました。僕ね、シスメックスに入社する前に研究所が閉鎖になるという経験をしていてね。先人がつくって守ってきたものを自分の時代になくしてはいけない、もう二度と組織をなくしたくないという強い思いがあったんですよ」(吉田さん)

取締役 常務執行役員CTO・吉田智一さん

雰囲気を一変させるため、吉田さんは活気が落ちていることを数字やグラフで見せた。

「過去1年間の特許の数、外部機関との共同研究の数などが下がっている事実を見せて、このままではいけないことを理解してもらいました」

数字を目標にすれば、上がったときに自信になる。

「上長には、失敗したら僕が責任を持つ。だからダメ出しはせず、うなずいてほしい。成功しましたという報告を受けたら、よくやったと言ってほしいと伝えました。挑戦して達成したという成功体験が必要だと感じたからです」(吉田さん)

目標と結果にこだわり、役割を主体的に考える自律的な研究開発組織。それを支え、進化し続ける研究開発マネジメント。そして何より、外の人から何だか楽しそうなことやってるねと言われるような組織にする。これを理想に、吉田さんは研究員たちの心に火をつけていった。

世界190以上の国や地域で使われる臨床検査機器

健全な衝突「対等な議論力」育成

当時の中央研究所長や吉田さんらの働きかけによって、研究員たちは変わる必要があると徐々に理解し始めた。JMACが支援に入ったのはちょうどそのころ、2013年のことだ。吉田さんは、「研究員一人ひとりの変革と並行して組織変革が必要だと考えた」と振り返る。

ここでJMACは、研究開発の組織力強化に向けた取り組みの伴走を始めた。革新的な研究者集団として組織が生まれ変わるには、前向きな衝突の場が必要だ。それには、対等な議論ができる力が研究員全員に求められる。だが当時、強いトップダウンに慣れきった研究員たちの多くは、上長に相談して判断を仰ぐ、報告し対応をゆだねるといったエスカレーションが基本。上長に対して現場の感覚や意見をぶつけ、新しい解を導き出せるような「対等な議論力」は育っていなかった。

「0から1を生み出す研究と、1を100にする研究は違うものですし、1を2にする研究もまた違う。当時のシスメックスでは、研究開発によって得られた知識や技術、製品を実社会で広く活用してもらうこと、販売につなげることが大事な時期でした。いま力を入れるべきは10年後やその先ではなく、2、3年後を目指す研究。それなのに長期的な戦略となるゼロイチの研究が多すぎました。

長期的な研究に意欲的に挑戦したかった気持ちは十分理解できるけれど、中央研究所の存続のためにはそれだけではダメなんです。トップが満足するものを出すというアウトプットがゴールになっていて、自分たちが研究開発したものが世の中に出ていくといった成功体験が少ないことが問題だと思いました。強いトップダウンもときには必要だが、そればかりになると自主性、自律性が低下する。組織を変えなければならない。それにはまず、技術チームの若手リーダーたちが変わる必要があると考えました」(吉田さん)

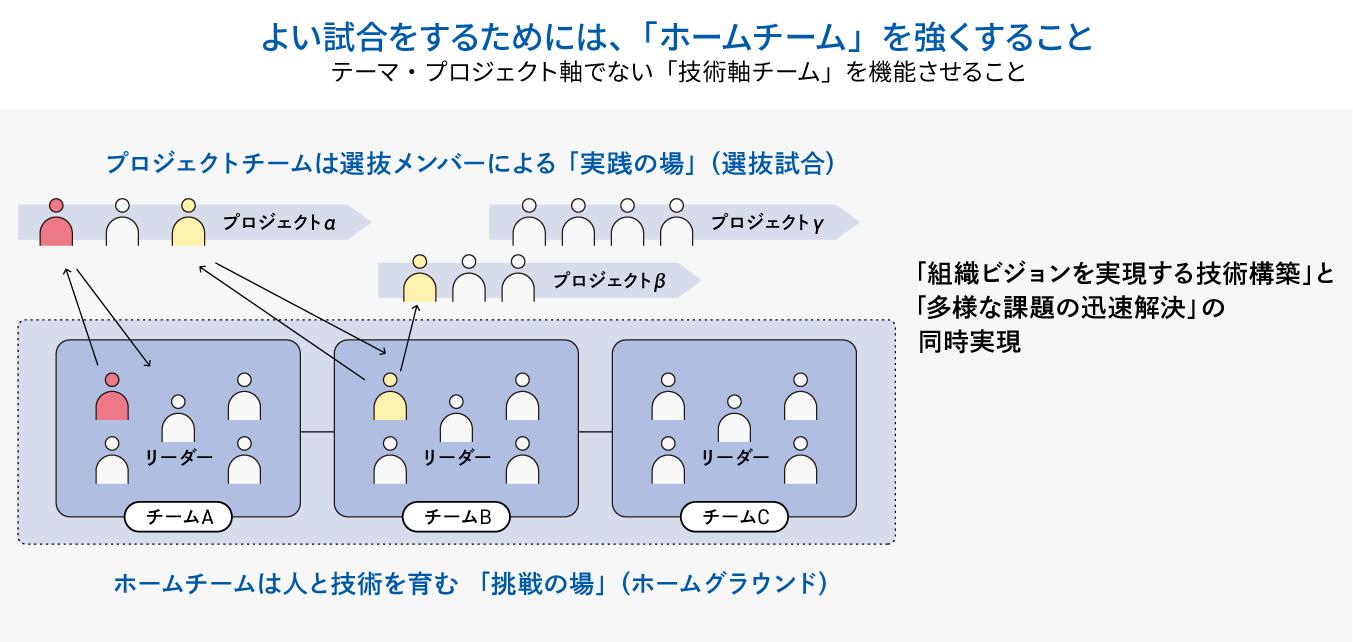

そこでJMACが提案したのが、上の図の考え方だ。自分が属する技術チーム(ホーム)は自ら選ぶ。専門とする技術の方向性や今やるべきことはチーム全員で議論する。ホームから研究員が向かう先は研究プロジェクト(試合)。ホームで力をつけ試合に臨み、ときには上位層にも侃侃諤諤ぶつけながら成果を得る。もちろん、成果はすぐに持ち帰り共有する。

ホームが強くなればなるほど前向きな衝突によって新しい解が生み出され、研究計画や事業化計画の実現精度が上がっていくというわけだ。これらチームの定例ミーティングやチームリーダー層とトップとの対話の場にJMACも参画し、マネジメントの型を一緒につくっていった。

2013年から10年以上、シスメックスの支援を続けるJMACの庄司実穂は、「チームや技術の目標を自分で決めるのが大変だ、というチームリーダーの声が多かった」と当時のことを思い起こす。この言葉に吉田さんは「個のアイデンティティがなければ組織のアイデンティティもつくれない」と自説を語る。

「研究者は自分たちが満足するものではなく患者さんが満足するものを目指すことが大事。自分の家族に勧められる検査なのか、これをつねに考えるように言ってきました。

売り上げや利益を伸ばしていかなければならない会社として考えると、検査機器や試薬の買い手は病院の検査技師。ともすると、ユーザー目線の製品という場合のユーザーは検査技師だという考え方もあるでしょう。ただ概念的なところから具現化する研究開発では、患者さんの目線で見ることが大切なんです。2015年に中央研究所長に就任してからは、とくにペイシェントベネフィットという言葉を繰り返し伝えてきました」(吉田さん)

理想の組織は環境変化に応じて変化する

2013年から2016年まで吉田さんのもとで組織力強化の取り組みを行っていたチームリーダーたちは今、管理職だ。あれから約10年、当時を振り返って思うのはどのようなことなのか。フィードバックには次のような言葉が並ぶ。

「最初は、技術チームを基軸とした活動に意味はないと考えていた。もともと技術議論もしていたし、さらに何をどうしろというんだという気持ちもあった。フタを開けてみれば、自分たちにはなかったやり方、考え方を取り入れたことで、チームから技術戦略を提案する姿に変化した」

「5年後、10年後を見据えて、今、何をすべきかを考える。この考え方は、立場や組織が変わっても生かされている」

研究開発の組織力強化の取り組みの効果は、数値など目に見える形で示すのが難しい。ただ振り返りの言葉の一つひとつから、組織が変化する転換点になったことがわかる。

「理想とする組織は、置かれている環境に応じてつねに変化、成長するものです。外から組織を見れば、変化、成長していると感じられるものでも、組織内にいると実感しにくい。

厳しいことを言えば、僕のバトンを受け取った管理職のみなさんには自分自身のステージと組織のステージをもっと上げていってほしいと思います。それぞれの言葉で、それぞれの行動様式で変革してもらいたいですね」(吉田さん)

「やりたいことがやれる」自律型組織への変革

吉田さんは、今の中央研究所の姿を「このレベルで満足されては困るというレベル感」と厳しく評するが、自律型組織の片鱗も感じている。研究者とバックオフィス業務を行うスタッフの間にあった壁が取り払われ、やりたいことを自由にやれる環境、文化が根づきつつあるのだ。

研究企画グループ リサーチマネージャーの永野直子さんは、研究員に必要なデータを集めるなどのサポート業務だけでなく、研究所のプロジェクトに積極的に手を挙げて参加している。関係各所のスタッフや若手研究員なども巻き込み、研究をリードする立場になることもある。

「吉田さんによく言われたのが、義務を果たして権利を主張するということ。いつもその点を意識するようにしたら、本来のサポート業務に今まで以上に力が入り、社内外の人とのやりとりでより多くの情報が得られるようになりました。

研究所ならではなのかもしれませんが、自分が文系であることに引け目を感じることがありました。研究員が話す専門用語もよくわからなかったり……。吉田さんは、引け目に感じなくていい、文系の私がわかる言葉が正解だと。誰のための研究開発なのかを考えると、文系の人にもわかる言葉で話す必要がある。わからないとしっかり伝えていいのだと自信を持つようになりました」(永野さん)

中央研究所 研究企画グループ

リサーチマネージャー・永野直子さん

この10年間で中央研究所が変わり続けていることは、2013年に新卒入社し、現在は中央研究所・応用診断研究グループ主任研究員の三浦雅央さん(チームリーダー)の言葉のなかにも見てとれる。

「私が入社したころは、検査機器業界に必要となってくるいくつかのコア技術のなかから、リーダーがそのチームのコアとなる技術領域を決めていました。そこに専門性の高い研究員が集まり、高め合っていこうという時代だったように思います。ただし今は、〝タンパク質でナンバーワンになろう〞といったようなシンプルな形に落とし込めなくなっています。ある特定の技術領域を伸ばすだけでは不十分なんですね。

1つのコア技術ではなく、複数の技術が混じり合う境界領域に手を出していく必要があります。全領域のベーシックなサイエンスの部分を知っておくことが求められています。チームに求められることが変わったということは、チームリーダーのあり方も変わるときがきたということ。

中央研究所 応用診断研究グループ

主任研究員・三浦雅央さん

これまでは専門領域に強いリーダーが背中を見せつつ、メンバーのやりたいことをサポートするような形が求められた。これからは、誰がこの領域に詳しいかを知っていて、詳しい人を紹介することで広い領域をカバーできるようにサポートする。頼れるリーダーではなく、周囲の人に〝頼るリーダー〞こそ理想の形だと私は考えます」(三浦さん)

JMACの支援は、部門横断プロジェクトによるアジャイル推進、若手のボトムアップ提案力強化やスタッフ力強化など今もなお続いている。中央研究所の変革は止まらない。

担当コンサルタントからのひと言

庄司 実穂(しょうじ みほ)

R&Dコンサルティング事業本部

シニア・コンサルタント

第一線での提案力強化や次世代幹部の育成は、各社の重要課題に位置づけられています。これらはR&D組織、ひいては企業の未来を切り開くものであり、個人の特定スキル課題にとどまらず、組織全体の能力、価値観、文化を育むために継続的に取り組むことが肝要です。自分たちは何を目指して、何を変えていくのか、「全員で考え、決定し、行動する」、「一歩前進したことを振り返る」といった議論の場や行動習慣を当たり前にすることで、環境変化に対応し、進化し続ける組織の姿が見えてきます。

※本稿はJMAC発行の『Business Insights』78号からの転載です。

※社名、役職名などは取材時(2024年8月)のものです。

関連コンサルティング・サービス

R&D・技術戦略

従来の延長線上にない新しい価値の創造を目指して、技術戦略、研究開発プロセス、組織・チームの切り口から改革を図ります。市場の不確実性が高まる中で、技術開発・事業開発は従来以上に難しくなっており、一つの切り口ではなく、総合的な切り口で改革を進めていくことが重要となってきています。40人以上の多様な専門性を持ったコンサルタントが支援いたします。