今こそ環境経営の推進を

第6回 これからの省エネ活動の重点(第4のアプローチ) その1

![]()

山田 朗

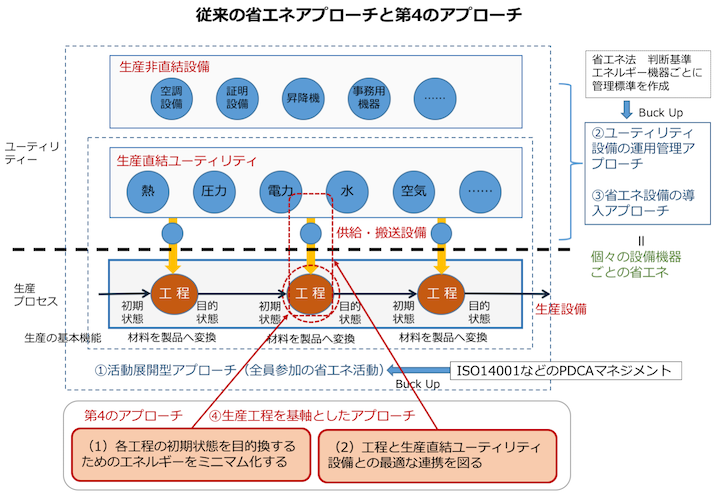

工場には生産に直結するユーティリティ設備(工程にエネルギーを供給するボイラー、コンプレッサー、ポンプ、ブロワー、受配電設備など)や生産に非直結な設備(空調、照明、昇降機、事務用機器など)などさまざまなエネルギー源があります。

これらの省エネ活動は、主に「ユーティリティ設備の運用管理アプローチ」と「省エネ設備の導入アプローチ」となります。これらのアプローチをバックアップしているのが、日本の省エネ法の考え方です。こうした設備個別分離型のアプローチだけでは限界感が出ていることを前回のコラムで述べました。今回は製造業に的を絞って、今後力を入れるべき第4のアプローチについて記載します。

製造業における第4の省エネアプローチ(生産工程を基軸としたアプローチ)

製造工場であれば、生産することが最も基本の機能であることは言うまでもありません。そこで第4のアプローチは、この生産プロセスから発想するものです。生産プロセスを構成するものが工程です。各工程にはモノ(マテリアル)の初期状態を目的状態に変換する役割があります。この初期状態を目的状態にするために必要なものがエネルギーです。エネルギー形態は電気、冷温水、蒸気、圧縮空気などさまざまです。そして工場におけるエネルギーの大半は、各工程でモノ(マテリアル)を目的状態に変換するために使われているのです。

製造工場であれば、生産することが最も基本の機能であることは言うまでもありません。そこで第4のアプローチは、この生産プロセスから発想するものです。生産プロセスを構成するものが工程です。各工程にはモノ(マテリアル)の初期状態を目的状態に変換する役割があります。この初期状態を目的状態にするために必要なものがエネルギーです。エネルギー形態は電気、冷温水、蒸気、圧縮空気などさまざまです。そして工場におけるエネルギーの大半は、各工程でモノ(マテリアル)を目的状態に変換するために使われているのです。

この工程機能から着想する省エネ活動が第4の省エネアプローチである「生産工程を基軸としたアプローチ」です。「工程改善は常に現場でやっているよ」と言われるかもしれません。確かに多くの企業では改善のために工程にメスを入れた活動をしています。しかし、目的がQCDの改善なので、そこに供給されるエネルギーの詳細は分析されておらず、エネルギーロスは潜在したままになっている場合が多くあるのです。そこに目も向けたアプローチとなります。もちろんQCD改善手段は、エネルギー削減の手段にもなり得ます。究極的には「生産性マックス=エネルギーミニマム」の状態ですから。

第4のアプローチは、QCD改善手法も用いて、必要エネルギーを総合的に削減するアプローチです。このアプローチでは、次の2点が重要になります。

(1)各工程の初期状態を目的状態に変換するためのエネルギーをミニマム化する

(2)工程と生産直結ユーティリティ設備との最適な連携を図る

この2つを徹底的に突き詰めていくことが、第4のアプローチ「生産工程を基軸としたアプローチ」になります。この2つの推進の基本的な考え方を見てみましょう。

「生産工程を基軸としたアプローチ」の推進の基本的な考え方

(1)各工程の初期状態を目的状態に変換するためのエネルギーをミニマム化する

これを推進することは、工程に潜むロスを徹底的に排除することです。ロスは物質的なロスと時間的なロスで考えることができます。

物質的なロスとしては、たとえば不良や歩留り・収率ロスなど、ロスを製造するために費やされたエネルギーなどはこの最たるものですね。

MFCA(マテリアルフローコスト会計)では、製品にならなかったマテリアルを「負の製品」と呼び、そのロスを製造するためのコストを算出します。たとえば、切削工程での端材や切粉も「負の製品」で、それを造るためにかかったエネルギーを「負のエネルギー」としてコスト計上します。こうした考え方も参考になりますね。

時間的なロスは、非生産時間に費やされるエネルギーなどが代表です。生産のために費やされるのが真の有効エネルギーと考えると、生産とリンクしないエネルギーはすべてロスと考えることができます。

生産と連動する比例部分と生産に関与しない固定部分を明確にして、固定・変動分析を行ってみると面白いと思いますよ。こんなに固定部分が多いと驚かれるでしょう。また、設備は動いていても基準のスピードで動いていないこともよくあります。チョコ停や速度低下など時間的な遅延もロスと捉えることができますよね。このロスの定量化にはTPMが有効です。

さらに、工程における「生産条件のゆるさ」によるエネルギーロスも発生します。工程には、さまざまな管理基準が設定されています。たとえば、加温や冷却の温度や時間、かく拌の回転数などさまざまな生産条件が基準として決まっています。この基準が緩い、または曖昧なために過剰なエネルギーが投入されている場合もあります。たとえば、乾燥工程で80±10℃が実態の場合、最低温度は同じでも75±5℃で管理できれば、それで省エネになりますよね。

これらの活動は実際にはQCD改善手法を利用し、さらにエネルギー観点で工程を分析することで、エネルギー削減だけでなく、結果的にQCDの成果も得られる活動になります。

(続きは第7回に掲載します)

テーマから探す

連載タイトルから探す

JMACライブラリ

-

コラム

JMACコンサルタントがコンサルティングの現場で得た経験や知見、問題解決の視点などをコラムで紹介しています。

-

Business Insights(広報誌)

経営トップのメッセージ、JMACのコンサルティング事例を掲載した広報誌『Business Insights』を公開しています。

-

JMAC TV

JMACが提供する動画配信ストリーミングサービスです。産業界とあらゆる関係組織の経営革新活動の一助として人と組織の成長を支援し、広く社会に貢献することを目的としています。

-

経営のヒント

日本を代表する企業の経営トップの方から、経営革新や価値創造の実例、経営のヒントとなる視点や考え方を伺いました。

-

用語集

JMACコンサルタントがわかりやすく解説するオリジナルの用語集です。基本用語から重要用語までを厳選しています。

-

書籍

JMACコンサルタントが執筆・監修した書籍、技術資料、その他出版物を紹介します。